Linuxには、全部で数千ものコマンドが用意されていますので、当然マニュアルも用意されています。

それを「オンラインマニュアル」と呼びます。

なお、「オンライン」と記載がありますが、実際はネットワークに接続しなくても閲覧ができます。(1970年代に作られたコマンドなので今の感覚のオンラインとは少し意味合いが異なります。)

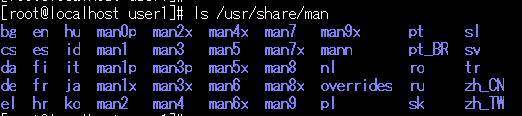

(「/usr/share/man」ディレクトリ以下に格納されているファイルを見ているだけです。)

オンラインマニュアルで調べることができること。

- コマンドの使い方

- 引数、オプションの指定方法

- オプションの意味

- コマンドで出力される内容

オンラインマニュアルを使ってみる。

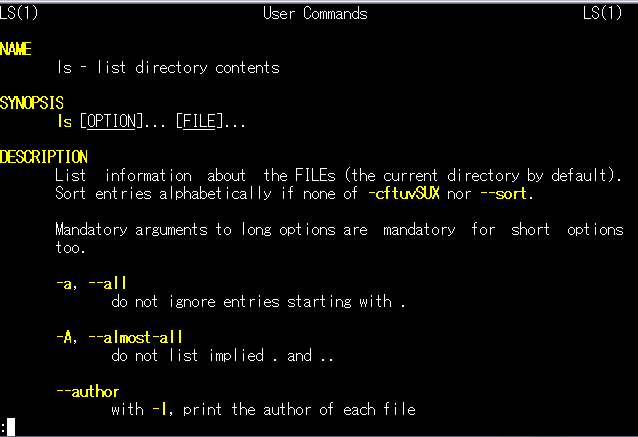

ためしに、「lsコマンド」のマニュアルを見てみます。

![]()

下記のようなマニュアルが開けます。

セクション

Linuxは歴史が古いのでコマンドのドキュメントもかなり情報量が多いです。なのでいくつかのセクションに分かれています。

オンラインマニュアルには、「コマンドの使い方」や「設定ファイルの書式」等色々なカテゴリに分かれています。

これらのカテゴリは、「セクション」と呼ばれています。

| セクション番号 | 説明 |

|---|---|

| 1 | 一般ユーザーのコマンド |

| 5 | ファイルの書式 |

| 8 | システム管理コマンド |

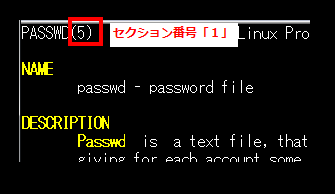

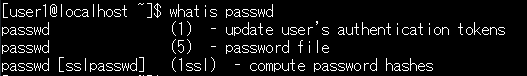

例えば、ユーザーのパスワードを設定する「passwdコマンド」を例に取ります。

「man passwd」と打った場合

「セクション番号1」であるコマンドの説明が表示されています。

「man 5 passwd」と打った場合

「セクション番号5」であるパスワード設定ファイルの書式に関する説明が表示されています。

コマンドとファイルの両方にセクションがある場合は、manの引数にセクション番号を指定しなければコマンドの方が優先して表示されます。

(設定でその優先度を変える事も可能です。)

コマンドにどのようなセクションがあるか知る方法

そのコマンドにどのようなセクションがあるかは、「whatisコマンド」を打てば知ることができます。

指定したコマンドに存在するオンラインマニュアルの先頭行だけ収集して表示してくれます。

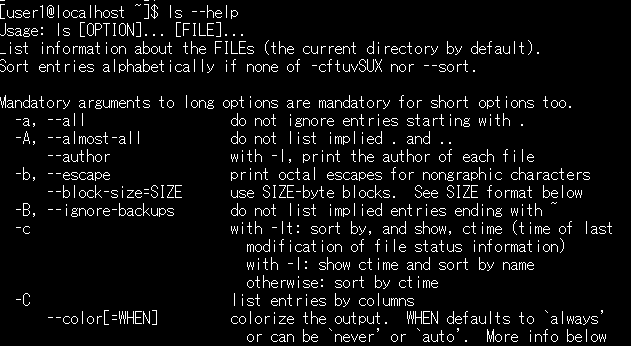

--help

ただ、いちいち膨大な量のマニュアルを読んだり、別画面に行くのは億劫ですよね。

そんな時は、コマンドのオプションに「--help」と入力しましょう。

manの内容を簡潔に表示してくれます。

下記は、lsコマンドの例です。

ただ、全てのコマンドで使えるわけではないので、注意です。

この記事へのコメントはありません。