データベースのデータを保持する記憶媒体としては、HDD(ハードディスクドライブ)を使うのが一般的です。

格納するデータは、業務において非常に重要度が高いデータなので、耐障害性をあげる必要があります。

そのための技術として用意されているのが「RAID(Redundant Array of Independent Disks)」になります。

RAIDとは?

複数ディスクを束ねて、仮想的な一つのストレージとする技術のことです。

RAIDの基本的な考え方

同じデータを複数ディスクに書き込むことによって冗長化することで、安全性を高めること。

RAIDのメリット

- 安全性の向上

- 性能の向上

RAID構築の流れ

下記のことを考えて、設計します。

どのRAIDレベルを採用するか。

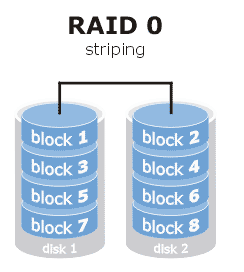

RAID0(ストライピング)

引用:http://www.programering.com/a/MzN0EDMwATE.html

複数のディスクにデータを分散します。ディスクのうち一本でも故障すると破綻するので、「RAIDとして欠陥がある」と述べる人もいます。

冗長性は全くありませんが、ディスクを分散することにより、ディスクI/Oの性能がかなり高いのが特徴です。

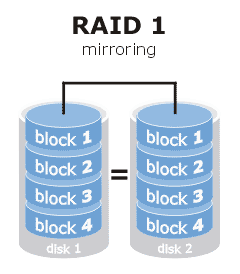

RAID1(ミラーリング)

引用:http://www.programering.com/a/MzN0EDMwATE.html

2本のディスクに全く同じデータを書き込むので、信頼性が高くなります。

ただ、性能は1本の時と変わらないですし、ディスクの使用効率もあまりよくないです。

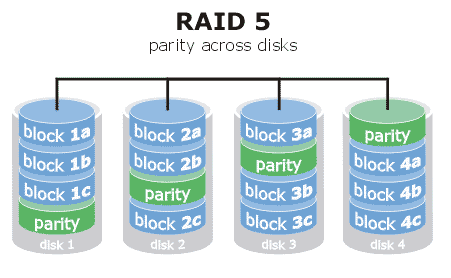

RAID5(パリティ分散)

引用:http://www.programering.com/a/MzN0EDMwATE.html

最低3本以上のディスクが必要になります。

「パリティ」と呼ばれる誤り訂正符号を分散して格納します。

「パリティ」から実データを復元できるので、1本までなら壊れても復元可能です。ただ、2本以上壊れると復元できません。

さらに、データを分散することができるため、ディスクI/Oの性能も向上させることができます。

ネックとしては、ディスクをたくさん用意しないといけないので、RAID0、1に比べるとコストがかかることでしょう。

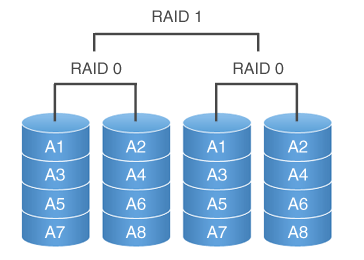

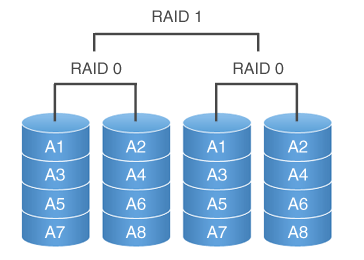

RAID10(RAID1 + 0):ミラーリング+ストライピング

引用:http://www.programering.com/a/MzN0EDMwATE.html

「RAID0」と「RAID1」を組み合わせたものになります。

最初に、RAID1のグループを作って、さらにそのグループの中で、RAID0をさせます。

なので、RAID0の速度と、RAID1の安全性のいいところをもくろんだ手法となります。

ただ、最低4本のディスクが必要になるので、一番コストは高くなってしまいます。

上記にあげたRAID以外も、レベルが存在しますが、あまり実務では利用されないので割愛します。

どのRAIDを選ぶか?

まず、検討の余地にあがるのは、「RAID10」でしょう。ただ、コストがかかってしまうので、財布との相談ですが、余裕がなければ、「RAID5」になるでしょう。

全くお金に余裕がなければ、安全性の高い「RAID1」もありです。「RAID0」は、耐障害性に乏しいので採用されません。

RAID選定における優先度

この記事へのコメントはありません。