特徴

- 設置、電源、空調の準備の概念がない

- コントローラ概念なし。(オンプレと違い出来上がっている。)

- RAIDを考慮しなくても良い。(オンプレと違い出来上がっている。)

- 初期投資不要

- サイジングからの解放(小さく初めて大きくするといったことが簡単)

- やり直ししやすい。

- データ保護がしやすい。(バックアップを取る)

- 監視がしやすい。

様々なストレージサービスがありますが、EBSとS3は非常に歴史が長いので定評があり人気があります。

ブロック関連サービス

ファイルシステム経由ではなくOSが直接指示を出すストレージ。主にSCSIにて、ブロックの集合体をデバイスとしてOSに提供するデータ倉庫

EBS(Elastic Block Store)

2008年8月にEC2にて利用可能になった。EC2と組み合わせで利用できます。永続的(不揮発性)なブロックです。

EC2

揮発性

ファイル関連サービス

ファイルシステムが最初から搭載されたサービス。ブロックストレージの上に載ることになります。主にNFS/SMBにてファイルシステム上のファイルを格納するデータ倉庫

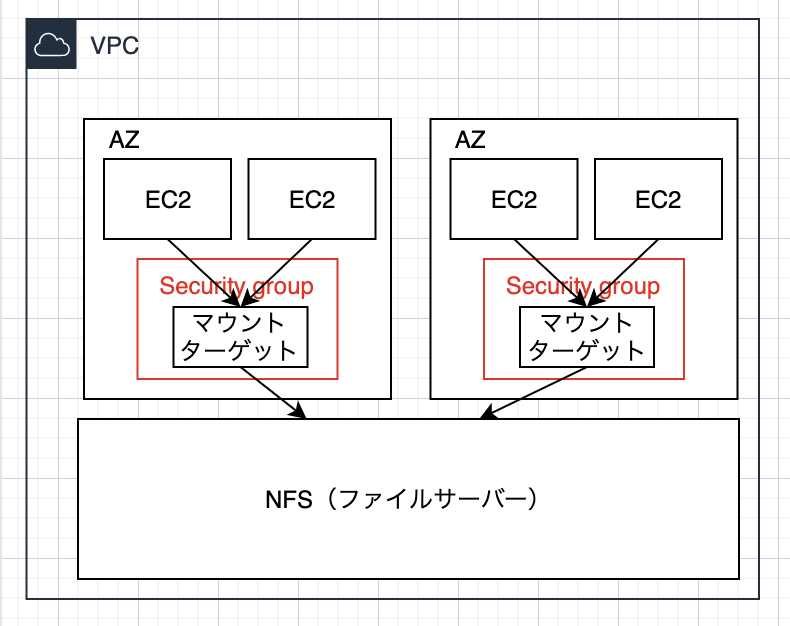

EFS(Elastic File System)

2015年5月リリース、NASとして利用できる。

クラウド上でEC2インスタンスと共に使用するシンプルでスケーラブルなNFSファイルストレージシステム。つまり出来上がったファイルサーバーを提供してしまいましょうというサービスです。

なぜEFSが必要なのか?

EC2でファイルシステムを作成しようとすると下記のように考慮しなければならないことがいっぱい出てきます。

- NFSサービスの設定

- 容量の検討

- 拡張性の検討

- 可用性の検討

- 死活監視方法の検討

- システムを冗長化している場合はデータ同期方法の検討

EFSのイメージ図

EFSの特徴

NFSサービス

容量の自動拡張

性能のスケール

マルチAZ

ユースケース

HPCや分析アプリ

大量のサーバに分散して分析する際に分析データの共有のため

コンテンツのレポジトリ

AutoScalingするWebサーバ群でユーザーがアップロードした画像ファイルを全サーバで共有する。

オブジェクト関連サービス

オブジェクト、それに付随するメタデータ、そのオブジェクトにアクセスするためのユニークなIDで構成されるデータ倉庫(Key Value Store)

S3(Simple Strage Service)

2006年

Glacier(グレイサー)

2012年8月リリース、S3の兄弟でアーカイブに便利なストレージです。

アーカイブとは?

S3のオブジェクトのデータが移動されてアーカイブされます。

オブジェクトの復元(restore)

GlacerからS3にデータを戻すように依頼することです。オブジェクト毎に復元します。

データは一時的にS3の低冗長化ストレージに指定日数間複製されます。

復元にかかる時間

基本的には普段使わないデータなので取り出す際は何時間もかかってしまいます。

Expedited

少ない数のファイルについて、緊急のアクセスを要する場合の取得、待ち時間なしにすぐ閲覧することができます。

Standard

デフォルト設定。3〜5時間の間にファイルをGlacerからS3に取得する標準的な取得

Bulk

5〜12時間の間にファイルを取得する最も低価格で大量のデータを取得

移行、取り込み、バッチ、ストリーム関連サービス

Snowball

Storage Gateway

2012年1月リリース、オンプレミスとクラウドの橋渡しになります。

標準的なストレージプロトコルを利用してストレージサービスへのアクセスを可能とするハイブリットストレージソリューションです。オンプレ環境から各種ストレージサービス(S3、Glacier、EBSスナップショット)へアクセスができます。

仕組み

仮想アプライアンス(VMwareの仮想マシン)として提供されます。非同期でデータが運ばれます。

提供しているインターフェース

- ファイルゲートウェイ(NFS)

- ボリュームゲートウェイ(iSCSI)

- テープゲートウェイ(VTL)

この記事へのコメントはありません。